皆様こんにちは:-P

本日は糖尿病関連の薬から、化学反応と関係の深い内容いきます!

α-グルコシダーゼ阻害薬です!

どうしてα-グルコシダーゼを阻害することができるのでしょうか🤔

さっそく見ていきましょう☺

α-グルコシダーゼの作用と重要反応

医薬品の説明をする前に、簡単にα-グルコシダーゼの作用を化学の観点から復習します。

これを理解するために必要なのはアセタールです。

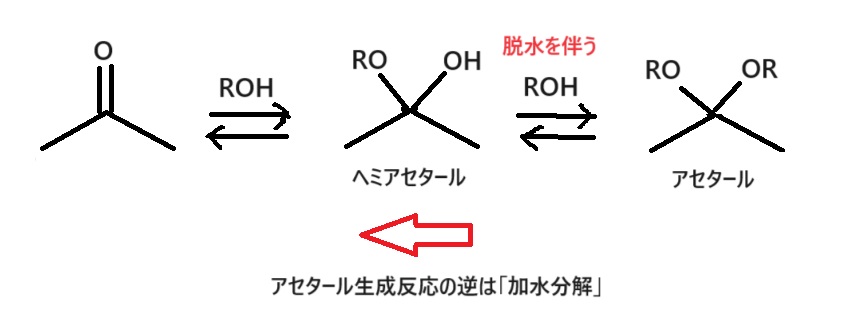

アセタールって何?となった方は以下の反応を思い出してください☺

(アセタール関連はこれも有名です☺→http://shikakumedfood.com/yaku2/)

アセタールは、アルデヒドやケトンに酸性条件でアルコールを反応させると、ヘミアセタールを経て合成できました。この際、ヘミアセタールから「脱水」を伴ってアセタールが生成します。

よって、アセタールに「水を加える」と、逆反応が進みます。すなわち加水分解です。

この反応がα-グルコシダーゼ阻害薬を理解するポイントです☺

では実際に、α-グルコシダーゼの働きを構造で見てみますね。

毎度おなじみのペイント作成図ですが・・・イメージさえつかんでいただければ・・・

こんな感じですね🤔

マルトースが加水分解されてグルコース2分子が生成した反応を書きました。

α-グルコシダーゼは、マルトースのような“α-1,4結合”を持った糖類の加水分解を触媒する酵素であることは生物などでも学習しますが、化学的に重要なのはこの加水分解が「アセタールの加水分解」だとわかることです。

構造をよく見ると、アセタール構造(図の赤枠)が分解されて、グルコース(ヘミアセタール)になってます。

これが通常のα-グルコシダーゼによる酵素反応です。

では、α-グルコシダーゼ阻害薬を使用すると、どうなってしまうのでしょうか?

α-グルコシダーゼ阻害薬の機構

先ほどは酵素の通常反応を確認しました。

ここに阻害薬が入ってきた場合にどうなるのか。こちらも図を確認します。今回はボグリボースを例にしてみます。

まず重要なことはボグリボースがマルトースのような糖類と構造が似ていることです。そのため、α-グルコシダーゼは、糖類と間違えてボグリボースを取り込みます。

次に大事なのは、先ほどはα-グルコシダーゼでアセタール構造が加水分解されましたが、ボグリボースは糖類と構造が似ているけど、アセタール構造は持っていません。

そのため、酵素に取り込まれても加水分解されず、そこで酵素反応が停止します(=酵素の働きが停止)。

これにより、α-グルコシダーゼが阻害され、グルコースの生成が抑制されるというわけです。

まとめ

α-グルコシダーゼ阻害薬の作用機序、化学的に理解いただけたでしょうか?

アセタールの加水分解という重要な基本反応を応用したものです☺

医薬品ってほんとうによくできてますね🤔

こういった構造で“騙す”タイプの薬はたくさんあります(βラクタム系抗菌薬など)。

構造に着目すると、言葉だけでは分からないことが見えてきて面白いですね(^^)

ではまた☺

コメント