皆様こんにちは:-P

私は風邪をひくと喉や鼻にくるタイプなのですが、そういった時に病院に行くと、だいたい“クラリスロマイシン”が出されて飲んでます。効いている気がします🤔

ところで、このクラリスロマイシンという薬、化学的にとっても興味深い構造をしています:-P

今日は私がよくお世話になっているマクロライド系抗菌薬の構造に注目して、化学の話をしたいと思います。

エリスロマイシンが持つ“弱点”とは?

皆さんは“エリスロマイシン”という医薬品もご存じだと思います。クラリスロマイシンと同じマクロライド系抗菌薬です。

エリスロマイシンの特徴と言えば

“CYPの阻害”

というものがありますが、もう一つ

“胃酸で失活する”

という性質もありました。

実はこの胃酸での失活は、一般的に知られている有機化学反応と全く同じ機構で進行しています。どんな反応だと思いますか🤔?

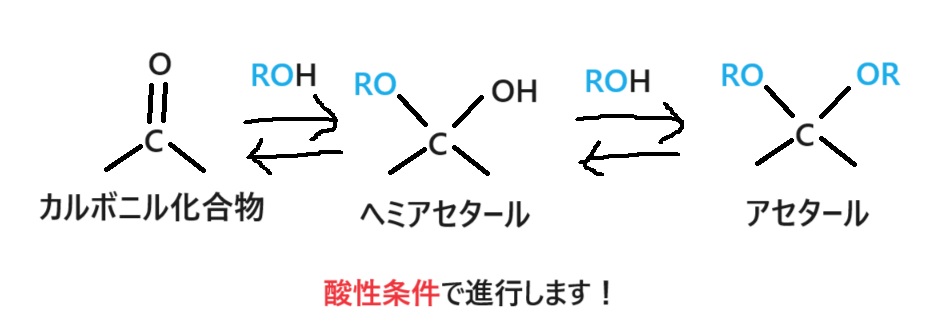

実は下図と同じ反応が起こっていることが分かっています。

カルボニル化合物の反応の代表例ですね。カルボニル化合物に酸性条件でアルコール(ROH)を反応させると、ヘミアセタールを経由してアセタールが生成する反応です。

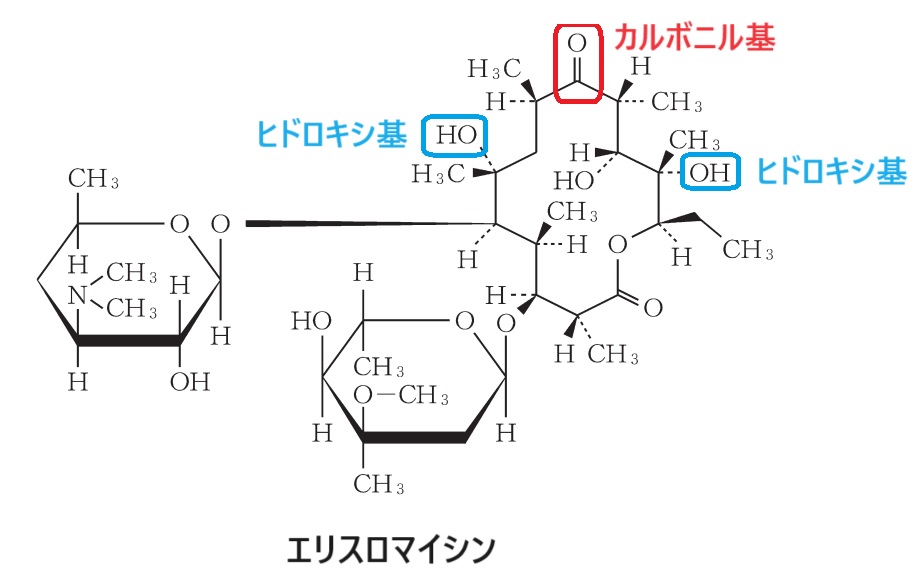

エリスロマイシンの構造のどこでそんな反応が起こるかというと

構造がとても複雑ですが、構造内の赤枠と青枠で囲った部分で反応が起こっていることが知られています🤔

たしかに、“カルボニル“と2つの“アルコール(ヒドロキシ基)”がありますので、これが胃(酸性条件)に到達するとアセタールが生成するというわけです。

最初に原因を突き止めた方はすごいですね😐!!!

クラリスロマイシンのすごい所

エリスロマイシンが胃酸に弱いという原因が構造にあることから、この弱点を克服して新たな医薬品を開発することを科学者たちは考えました。

「とりあえずアセタールが生成しないように構造変換すればいいんじゃない?」

ってことで、いくつかの医薬品が生み出されています。

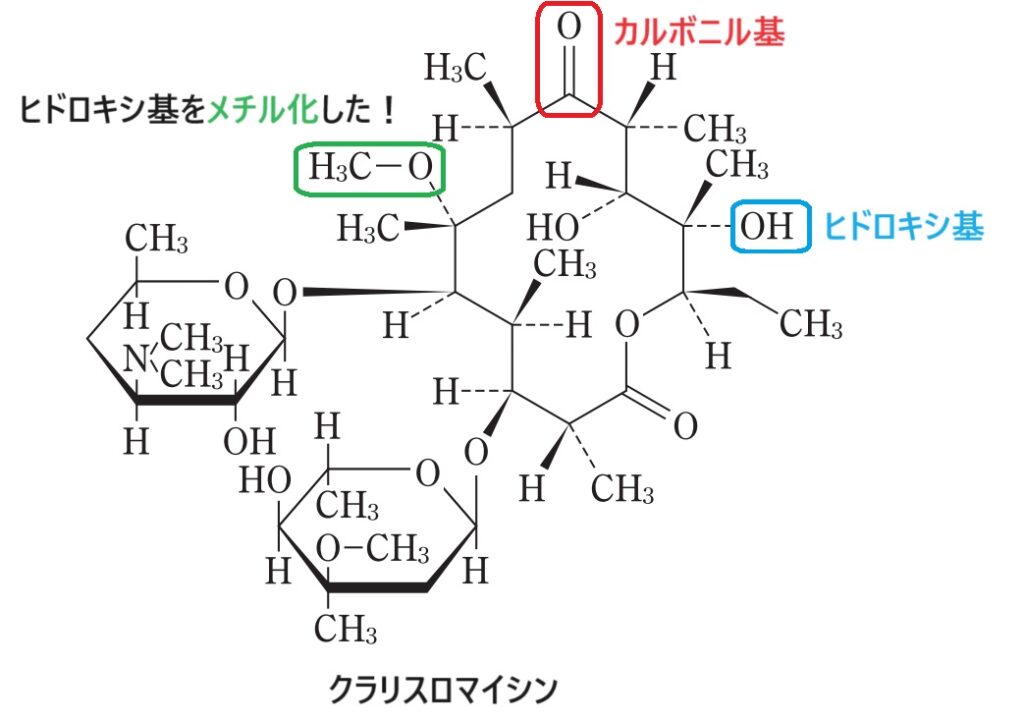

その1つがクラリスロマイシンです。

クラリスロマイシンの特徴は、エリスロマイシンが胃酸でアセタールを生成して失活する原因となっている「ヒドロキシ基」を変換したことです。

2つのヒドロキシ基のうち1つをメチル化することで、アセタールが生成しなくなりました。これで胃酸に弱いという欠点を見事に克服です☺

たったこれだけなんですが、構造が複雑ですから、恐らく大変な苦労があったと思われます。

さらにもう一つ“アジスロマイシン”

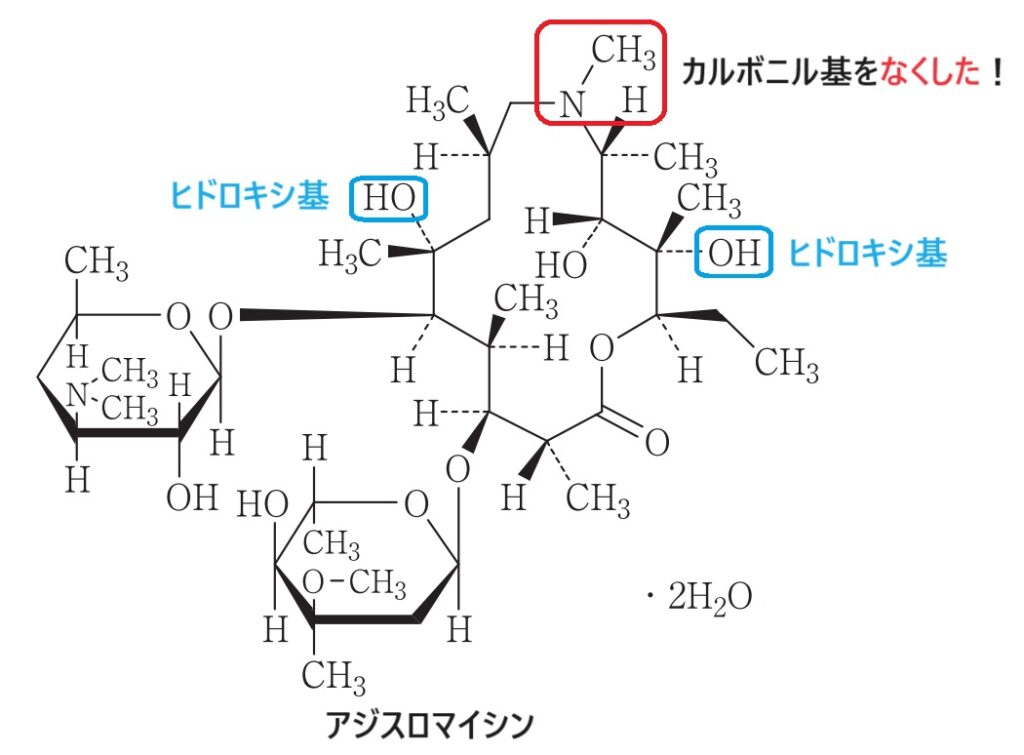

同様に、構造を変換して弱点を克服しているものにアジスロマイシンがあります。

今度はカルボニル基部分を破壊して、アセタール生成を防いでいます。

この手もあったか🤔という感じですね。

このように、医薬品の弱点を克服してより良い薬がたくさん生まれています☺

まとめ

お疲れ様でした:-P

アセタール生成反応と、エリスロマイシンの胃酸での失活が、同じ理論というのはなかなか面白いですね🥺

構造に注目すると、もしかしたらまだ知られていない薬物治療における問題点が解決できるかも?

本日もありがとうございました☺

コメント