いつもブログをご覧いただきありがとうございます☺

第1回の内容で、薬剤師国家試験の化学において、重要な範囲は「立体と酸塩基」という話をしました。

100%出題されると言い切れる範囲はなかなかありませんが、この2つの範囲は絶対です🤓これを出題せずに国家試験を作成することは不可能です🤮

てことで今回は、実際にどういった点に着目して勉強していけば良いかをお伝えします:-P

詳細には入りませんが、今後勉強を進める際に常に意識しておきたい部分です😐

立体化学

まずは立体化学から説明しますね☺

薬剤師国家試験における立体化学の勉強ポイントは以下の3つです。

①不斉炭素を見つけてRSがつけられる

②言葉の定義がわかる

③様々な立体構造の表し方

簡単に書きましたが、実際の国家試験問題を例に補足しますね🤓

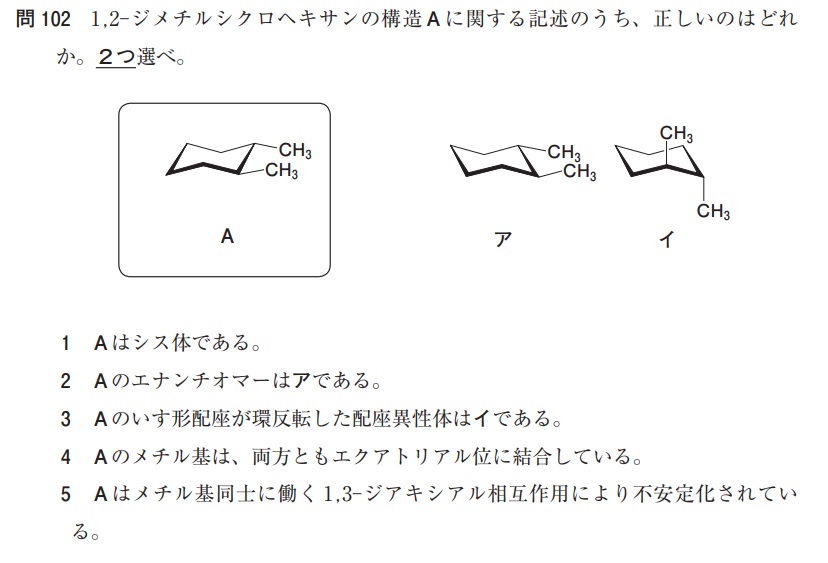

こちらは第107回の薬剤師国家試験です🤔

典型的な立体化学の問題です🤓

最初にお伝えした立体化学の3つの勉強ポイントと照らし合わせていくと・・・

①に関しては、直接問題として問われてはいませんが、正誤を判断する際の1つの手段として必ず「RS配置の見極め」は必要になります。

②は、この問題で問われている「エナンチオマー」「配座異性体」といった言葉がわかっているか。

③は、この問題を解く上で最も大事な「シクロヘキサンのいす型配座」という構造の表し方がわかっているかです。他に立体構造の表し方の代表例として「ニューマン投影式」や「フィッシャー投影式」などがあります。

これら3つのポイントがわかっていないと、国家試験の問題を解くことは難しいです🤮

酸・塩基

次に酸・塩基の説明に入ります🤓

酸・塩基は実際の問題を確認したほうが早いです🤔

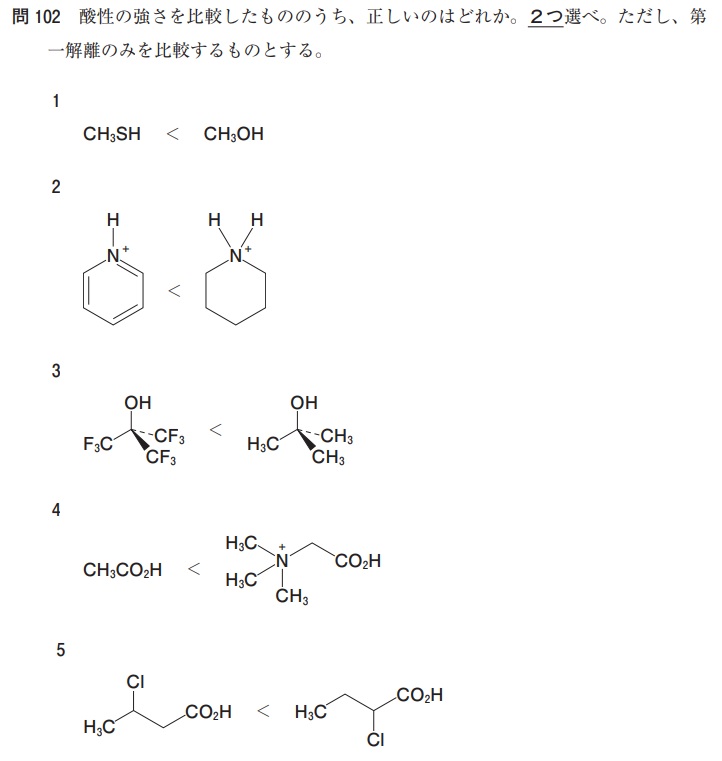

こちらは第106回の過去問です。酸の問題ですね🤔

国家試験において酸・塩基で出題されるのは本問のような「強さの比較」です。問題のタイプは色々ありますが、出題ポイントはほぼこれだけです。

よって、酸・塩基は「強さを比較する方法」をパターンに分けて勉強することになります。

まとめ

以上が簡単ではありますが、勉強のポイントです😄

各範囲の勉強に入る前に、何を押さえなければならないかということを必ず頭にいれておきましょう🤓

重要なのでもう一度書いておきます!このポイントを意識して勉強を進めれば、解ける問題めちゃくちゃ増えます!

【立体化学のポイント】

①不斉炭素を見つけてRSがつけられる

②言葉の定義がわかる

③様々な立体構造の表し方

【酸・塩基のポイント】

「強さを比較する方法」をパターンに分けて勉強する

です:-P

次回以降で、より詳細な内容の説明を行っていきますが、常に勉強のポイントを意識しておきましょう☺

この2つの範囲の完成度を高めることが、国家試験の「化学」で得点する力をグッと高めます。

一緒にがんばりましょう😄

コメント